Zine :

Lien original : lundi matin

Ces dernières années, une partie de notre rédaction a beaucoup travaillé sur les révolutions arabes (une partie de ce travail est accessible dans notre rubrique En Route !) et notamment sur le soulèvement syrien. Nous avons aussi documenté, autant que nous le pouvions, la lutte et les expérimentations politiques au Rojava. Ces deux réalités, l’insurrection contre Bachar Al-Assad et la prise de pouvoir kurde au nord-ouest du pays, sont souvent appréhendées séparément, parallèlement, alors même que depuis 2011, leurs histoires sont fortement imbriquées. Cette analyse fouillée de Lucas Amilcar tente de déplier le rapport complexe et parfois paradoxal que nous entretenons depuis à la France avec ces deux mouvements révolutionnaires.

[Photo : Cour des comptes, rue Cambon, Paris, 1re décembre 2018. Traduction de l’arabe :« Le peuple veut la chute du régime ». Inés Zordane]

La Révolution syrienne et la Révolution du RojavaCirculations révolutionnaires entre le Moyen-Orient et la FranceLe soutien transnational à une lutte étrangère n’est pas un phénomène nouveau. De la Révolution russe à la Guerre civile espagnole, en passant par le tiers-mondisme, la gauche française a toujours été partie prenante de ces allers-retours, faisant circuler hommes, idées et matériels. Redonnant une certaine actualité à un internationalisme en perte de vitesse, une partie d’entre elle se passionne et s’essaie, aux côtés des milieux libertaires, à soutenir l’expérience de “démocratie radicale » menée au Rojava. Si la prise de ce territoire fut rendue possible, c’est grâce à la déstabilisation du Régime de Bachar Al-Assad, provoquée par le soulèvement syrien de 2011. Pourtant, tantôt niée, tantôt mal comprise, la révolte populaire menée en Syrie -dont Idleb constitue le dernier vestige territorial -, ferait figure, selon ses partisans, de “révolution oubliée”. En peinant à réfléchir ces deux événements conjointement, les représentations françaises illustrent aussi la réalité du terrain, marquée par l’antagonisme entre rebelles syriens et combattant.e.s kurdes. Dans un moment d’ébullition sociale marqué par le mouvement des Gilets jaunes, les enseignements tirés de ces deux expériences ont été réinvestis singulièrement par les milieux radicaux français.

Mars 2018, la Ghouta Orientale, une banlieue populaire de Damas, essuie de terribles bombardements. Le Régime de Bachar Al-Assad et ses alliés russes et iraniens s’apprêtent à reprendre l’un des derniers fiefs de la révolution débutée en 2011. Si les grands médias documentent massivement l’horreur de l’offensive, le silence de la gauche radicale est pesant. Tentant de briser ce mutisme, des voix pointent “le degré d’incompréhension pour ne pas dire d’indifférence, de la gauche française envers ceux qui depuis 2011, avaient remis à l’ordre du jour la question révolutionnaire” [1]. Vaine ambition. L’enthousiasme pour la révolte est retombé depuis trop longtemps. L’espoir de la gauche au Moyen-Orient brille encore, mais éclaire une autre partie de la Syrie : le Rojava.

Le 26 du même mois, sur la façade de l’Université de Bordeaux, trois bannières claquent au vent ; deux d’entres elles sont jaunes et vertes, la troisième est noire : “Les drapeaux des Unités kurdes de protection du peuple YPG/YPJ flottent sur la fac occupée de Bordeaux, –Les comités Vietnam avaient agité la France au printemps 68- faisons débuter ce printemps 2018 par un soutien actif à nos camarades du Rojava, qui se battent eux aussi contre le fascisme et l’impérialisme !” [2] Cette déclaration du collectif “Pavé Brûlant” intervient alors que le Kurdistan syrien subit l’assaut de l’armée turque. Quelques jours seulement après la prise de la ville d’Afrin, jusque-là tenue par le parti kurde PYD (Parti de l’union démocratique), cette manifestation de solidarité n’est ni isolée, ni nouvelle. Après le Chiapas ou la Palestine, la “révolution du Rojava” a su s’imposer comme l’une des luttes transnationales les plus soutenues par la gauche.

Comment expliquer qu’en l’espace de quelques années seulement, la petite province du nord-est de la Syrie ait pu éclipser à ce point la grande révolte populaire syrienne de 2011 ?

Rojava : Zone à Défendre

Pour le comprendre, revenons à la fin de l’été 2014. Les projecteurs du monde entier mettaient alors en lumière la résistance d’une autre ville kurde du nord-est de la Syrie, attaquée cette fois-ci par l’Etat Islamique. “Avec la bataille de Kobané, j’entends parler pour la première fois de milices kurdes qui avaient pris des villes. Je finis par m’intéresser à leurs idées et découvrir qu’elles étaient proches des miennes”, se rappelle Alexandre*, attablé à une terrasse marseillaise. Le jeune homme, membre d’un collectif libertaire issu de la Loi Travail, raconte avoir découvert à cette occasion le Rojava, un territoire autonome de facto, composé de trois cantons et administré par le parti kurde PYD (Parti de l’Union Démocratique), organisation-soeur en Syrie du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). C’est à la fin de l’année 2011, alors que la Syrie est agitée depuis près d’un an par une vague de manifestations sans précédent, que le PKK, originaire de Turquie, a réussi à tirer son épingle du jeu. En envoyant combattant.e.s et militant.e.s et en s’appuyant sur le PYD, il est parvenu en quelques mois seulement à prendre le contrôle du Kurdistan syrien. Il faudra ensuite attendre quelques années, et l’offensive de Daesh sur ces territoires, pour que parvienne en France l’écho de ces événements.

Depuis la bataille, le Kurdistan a peu à peu irrigué la gauche radicale française. Les universités occupées du printemps 2018 en portent les traces : “PKK !”, peut-on lire en lettres rouges dans les couloirs de la fac de Paris 8 ; “Beji Beji Beji Rojava”, tapisse ceux de l’ENS Ulm. En 2015, c’était à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes que des habitant.e.s cagoulé.e.s paradaient aux côtés d’une banderole de soutien au Kurdistan. Sur le plan matériel, de nombreuses campagnes d’envoi de livres, de pansements ou d’argent ont été organisées ces dernières années. Enfin, marchant dans les pas des Brigades internationales de la Guerre d’Espagne, plusieurs Français.es sont partis depuis 2015, combattre aux côtés des Kurdes ou “aider la révolution” dans le civil. Si seuls les services de renseignements sont capables de chiffrer précisément leur nombre, depuis 2014 on estime à moins d’un millier le nombre de départs d’occidentaux (Grecs, Espagnols, Américains, Italiens Allemands) sur place, et à moins d’une cinquantaine pour les internationalistes français.

Aussi divers soient-ils, une large partie des protagonistes de ces différentes formes de solidarité internationale est issue, de près ou de loin, du milieu contestataire ravivé par une agitation sociale et politique en recrudescence sur le territoire français depuis 2016 au moins. Ils sont à l’origine de nombreux groupes : “le Comité anarchiste de soutien à Kobané”, “ la Communauté femme kobané”, ou encore “ le Collectif Marseille-Rojava”. S’y côtoient des jeunes politisés à l’occasion du Mouvement contre la Loi Travail ou proches des milieux autonomes et féministes, des militants du syndicat Solidaires et d’autres provenant d’organisations anarchistes, comme Alternative libertaire ou la Coordination des Groupes Anarchistes.

Si, de son côté, la gauche institutionnelle, de la France Insoumise au Parti communiste, historiquement plus proche des mouvements kurdes, se contente d’un appui diplomatique et événementiel, fait de prises de paroles publiques et d’interventions à l’Assemblée nationale, les milieux libertaires, quant à eux, se sont rapidement distingués par un soutien actif en faveur du Kurdistan syrien.

Importer le Rojava

Pour beaucoup d’entre eux, les circulations avec le Rojava ne sont pas unilatérales. Loin des fantasmes de la DGSI relayés récemment par le site Médiapart [3], ce n’est pas le “savoir faire” militaire qu’entendent importer ces militants (qui ne se résument pas qu’à ces “douze revenants” partis combattre sur place) mais bien de nouvelles idées politiques. En témoigne la formation à paris en 2015, d’Initiative pour le Confédéralisme Démocratique”, un groupe qui entend “promouvoir ce projet politique (…) en mettant en oeuvre, là où nous vivons, cette politique par des actions concrètes” [4]. Il s’est livré, dans les années qui suivent sa création, à une large diffusion des idées en provenance du Kurdistan. Pour présenter les théories kurdes, des rencontres sont organisées dans des universités parisiennes ou des squats toulousains, sur le territoire en lutte de Bure, ou encore, à quelques dizaines de kilomètres de ce dernier, dans un local associatif de la petite ville de Commercy.

Dans chacune de ces discussions, on y présente “le confédéralisme démocratique”, une idéologie récente théorisée dans les geôles turques, par Abdullah Öcalan, le leader du PKK emprisonné depuis 1999 [5]. S’éloignant du stalinisme et du nationalisme de ses origines, et donc du souhait de créer un Etat socialiste kurde indépendant, Öcalan dévoile au milieu des années 2000 une théorie politique profondément remaniée. Inspiré notamment par le municipalisme libertaire [6], il imagine une société s’appuyant non plus sur un Etat-nation, considéré à présent comme néfaste, mais sur une coordination d’assemblées et de conseils, issus des populations locales et des différents segments qui les composent (femmes et hommes, jeunes, confessions, ethnies), fédérés par des congrés. Une émancipation développée par des institutions parallèles locales pouvant se passer d’une autonomie de droit accordée par les Etats, et ainsi éviter les affrontements avec ces derniers [7].

Pour que ces théories parviennent jusqu’aux oreilles des militant.e.s français, le PKK a eu recours à trois ressorts. Premièrement, il a décidé d’insister sur les trois caractéristiques les plus à même d’attirer les personnes issues de la gauche et du mouvement libertaire : “féminisme, écologie et démocratie directe”. Ensuite, une expérience en la matière et des moyens de communication conséquents lui ont permis de rendre audible ce discours bien huilé. Enfin, il a pu compter sur la présence d’une diaspora acquise à ses idées et active dans l’apologie du “confédéralisme démocratique”. Mission accomplie. Avec son implication dans le conflit syrien, ces théories politiques se sont répandues au sein de plusieurs composantes de la gauche internationale. Le vocabulaire utilisé par la mouvance révolutionnaire a aussi su faire écho aux imaginaires et aux aspirations politiques des milieux libertaires.

Au-delà des mots, la découverte du mouvement kurde « donne des perspectives vraiment fortes, avec des confrontations avec le réel vraiment concrètes. Dans le mouvement des femmes par exemple, il y a beaucoup de réponses à nos questions », nous explique Lucie*, membre d’un collectif de solidarité féministe. En construisant un village de femme à Jinwar, ou en répondant, les armes à la main, aux crimes d’honneur patriarcaux, le mouvement kurde féminin représente selon elle ”une vraie pratique sociale du féminisme”. Cette activiste vivant entre Paris et une ferme collective de la Drôme, explique vouloir essayer de ramener en France les outils kurdes les plus à même “d’améliorer nos organisations”. Elle raconte par exemple avoir proposé à son propre groupe drômois de recourir à la “critique-autocritique” pour régler des conflits, une sorte de méa-culpa collectif provenant du maoisme, et qui est central chez les militants kurdes.

Plus encore que cette auto-discipline militante, c’est l’ampleur d’un territoire comme celui du Rojava, et son inscription dans une stratégie au temps long qui impressionne les Français.e.s. En se rendant trois fois au Kurdistan, entre 2016 et 2018, Simon*, un militant autonome actif dans la promotion du projet kurde, a comme une révélation : “En fait, c’est comme s’ils vivaient les petites choses que nous on peut palper dans nos communautés de lutte, mais eux, à l’échelle d’un mouvement immense, protéiforme, de millions de personnes et sur plusieurs pays.” {{}}Les succès du PKK face à Daesh, le fait qu’il administre de nombreux territoires et la puissance de son mouvement de femmes ont considérablement amplifié son aura auprès de militants radicaux habitués à des échelles nettement plus réduites. En cela, le PKK renoue avec l’idée de la victoire.

Une dimension de réussite qui se fait rare en France depuis de longues années. Les échecs successifs des mouvements sociaux (retraite, Loi travail, réforme des universités etc.), et le sentiment de faire du surplace ont apporté leur lot de doutes et de frustrations : « 2015, c’est la colère ; 2016, avec la Loi travail, tu es plongé dedans ; 2017… on essaye de continuer. Tu regardes autour de toi, dans les différents mondes de l’autonomie politique. On est très bien en termes de pratiques, mais très peu curieux, on s’est coupés d’une très large partie de la réflexion politique, plus classique, que les organisations portent toutes”, constate Simon, après être passé par de nombreux territoires en luttes ces dernières années.

Une lassitude et un sentiment de cloisonnement que le surgissement inespéré des Gilets jaunes, en novembre 2018, a profondément tempéré. Si une partie de la gauche radicale a tardé à rejoindre un mouvement difficilement interprétable et suspecté d’être gangréné par l’extrême droite, certains, comme Simon, n’ont pas hésité longtemps avant de se jeter dans la mêlée : “Il y en a qui se demandent si on peut faire alliance avec les Gilets jaunes, mais on ne fait pas alliance avec un moment ; encore moins avec une révolte… On la rejoint !”

La participation de plusieurs militant.e.s aux assemblées et manifestations Gilets jaunes a permis aux idées du Rojava de se propager au-delà des milieux radicaux. Plus particulièrement, c’est le mode d’organisation communaliste qui a trouvé preneur. Alors que, partout en France, les ronds-points occupés donnent lieu à des formes d’organisation collective diverses, la petite ville de Commercy s’est faite remarquer avec son assemblée populaire, ses mentions au municipalisme libertaire et… au Rojava [8].

En se rendant sur place, on s’aperçoit vite qu’on ne peut pas réduire l’expérience de cette commune de 3000 habitants à son inspiration kurde. Cependant, Christophe*, un Gilet jaune local que l’on questionne, nous explique que la première personne à avoir suggéré cette forme d’organisation est loin d’être un militant pro-kurde, mais un “gars qui avait simplement assisté à une conférence sur le sujet, et lu un tract”. Dans d’autres coins de France – de Pantin à Toulouse, en passant par Saint-Nazaire ou Place des Fêtes (Paris 19e) – des groupes de Gilets jaunes ont eux aussi organisé ces derniers mois de nombreuses discussions sur le sujet. Un pas est franchi à Saint Nazaire, lors de la seconde “assemblée des assemblées Gilets Jaunes” (une initiative initiée par Commercy), qui réunit plus de 200 délégations venues de toute la France. A la fin du week end, un des six groupes de travail, intitulé “municipalisme”, lance un appel incitant les différents groupes de Gilets jaunes à se réapproprier le pouvoir politique local et à se fédérer.

Ce succès chez certaines composantes des Gilets jaunes est révélateur : loin de constituer un véritable modèle, le Rojava a plutôt joué le rôle de référence, certes lointaine, mais réelle et actuelle. Dans des périodes où l’intensité retombe, et alors que le Mouvement jaune se cherche des structures et des prolongements, le fait de regarder du côté d’un tel mouvement a sans doute quelque chose de galvanisant et de porteur. En passant d’une politique indépendantiste spécifique au Kurdistan à un modèle émancipateur universel, en résonance avec des mouvements subversifs dans le monde entier, le projet politique porté par le PKK s’est rendu susceptible d’être soutenu, mais aussi exportable. Pour Pierre Bance, penseur libertaire auteur de plusieurs publications sur le Rojava, “le confédéralisme démocratique n’est pas la propriété des Kurdes, il a une vocation universelle et est adaptable localement“ [9].

Concurrences révolutionnaires

Pourtant, au sein des milieux libertaires eux-mêmes, le Rojava n’a pas toujours fait l’unanimité. Comment expliquer que des mouvements qui se décrivent comme anti-autoritaires soutiennent une lutte cadrée par un parti toujours hiérarchique et profondément idéologisé ? C’est en ces termes que s’interrogent plusieurs publications [10] ; des reproches qui visent souvent le décalage entre la réalité du terrain et le discours du PKK-PYD.

Du côté des Internationalistes, les désillusions consécutives aux révolutions du XXe siècle, où de tels soutiens étaient pléthores, servent souvent de digues à un appui aveugle, et poussent plusieurs des militant.e.s rencontrés à insister sur le caractère “critique” de leur soutien. Les erreurs et imperfections de la révolution ne sont généralement pas niées, mais on préfère les expliquer par un pragmatisme nécessaire à la survie d’une expérience, prise en étau entre une Turquie va-t-en-guerre et un Régime syrien exigeant sa reddition. Urgence et périls justifient, selon eux, une solidarité, alors que “les débats sur le bien-fondé de cette révolution dévoilent un certain purisme ou intellectualisme confortable venant de France”, ironise Lucie quand on la questionne à ce sujet.

Noeud des débats, le comportement des cadres du PKK-PYD dans la révolution syrienne fait grincer des dents. “Pourquoi soutenir à ce point un parti d’avant-garde qui s’est aussi mal comporté envers la Révolution populaire syrienne ?” s’interroge Camille*, militant autonome proche de plusieurs exilés syriens, avec qui l’on discute dans une cabane de Gilets jaunes de banlieue parisienne.

Assurément, depuis le début de la révolte en Syrie, les relations entre révolutionnaires syriens et Partisans du PYD-PKK sont pour le moins houleuses. Pour comprendre ces tensions, il faut, comme insiste Taha, un exilé syrien qui a participé à la Révolution à Alep, “faire la différence entre les Kurdes syriens et les militants du PYD-PKK, qui viennent principalement du Kurdistan de Turquie”. S’il s’en prend vivement au rôle de ce dernier, il explique qu’au contraire, des kurdes-syriens ont largement participé aux mobilisations contre le Régime Al-Assad dans les premières années. Fort d’une certaine expérience de la contestation, “plusieurs kurdes étaient même des exemples révolutionnaires très importants pour la mobilisation”, insiste ce jeune étudiant syrien de l’EHESS, toujours actif dans la Révolution malgré son exil.

Important le PYD aussi l’a été, mais pas au côté des révolutionnaires syriens cette fois-ci. Arrivés quelques mois après le déclenchement de la révolte, les cadres du PYD-PKK, sont allés jusqu’à réprimer des manifestations d’opposition au régime syrien. L., une jeune kurde de la région d’Alep, raconte : “Ils sont arrivés après, et ils ont été sacrément violents avec nous qui étions kurdes, et contre le régime. Ils disaient : “C’est pas notre problème, c’est un problème entre arabes”… Ils étaient contre le régime, mais pas du côté de la Révolution. Nous, on faisait ces manifs, et on ne faisait jamais ce qu’ils voulaient nous faire faire ; comme de crier des slogans en kurde, comme « Liberté pour Öcalan »… Il est en Turquie, et nous on faisait la révolution en Syrie… Puis ils ont dit, on va protéger nos quartiers, à nous les kurdes, Sheikh Maqsood et Ashrafiya, des autres partis.” [11]

Si les détails des négociations restent encore méconnus, il semble qu’au début de l’année 2012, le PYD-PKK profite de la déstabilisation du Régime pour négocier son retour en Syrie [12], et la prise en charge des trois poches de peuplement kurde à la frontière de la Turquie – Afrin, Ain al-Arab (nom arabe de Kobane), et la Jazira -, en échange de la neutralisation des manifestants kurdes et de la promesse de ne pas faire front commun avec l’ASL [13]. Un avocat kurde de la région de Kobané se souvient de leur arrivée : “Le 19 juillet, on a vu des convois de l’armée quitter la ville, comme ça, sans coups de feu. Je suis sorti, le PKK occupait tous les bâtiments officiels. Il avait même récupéré les voitures de police. Les policiers leur avaient remis les clefs avant de filer.”

Une fois le PKK-PYD installé dans le nord-est de la Syrie, c’est le jeu des alliances qui a définitivement enterré la possibilité d’une jonction entre les révolutionnaires syriens et kurdes. Les uns et les autres, dépendant fortement des aides étrangères pour garantir leur survie ou s’imposer dans la guerre, en sont venus à conclure des associations opposées. Le PKK essaya rapidement de s’assurer la protection de la Russie, quand celle-ci bombardait déjà les rebelles syriens. Dans le même temps, plusieurs milices de l’ASL furent financées, armées et soutenues par le régime turc d’Erdogan, ennemi juré du PKK, qui au même titre que Bachar avec les rebelles, travailla à isoler ceux qu’il considère comme l’une des principales menaces de la Turquie.

Des enjeux géopolitiques qui ne suffisent cependant pas à expliquer les tensions. Pour essayer d’y voir plus clair, nous retrouvons, au milieu d’une manifestation parisienne de Gilets jaunes, Soma, kurde iranienne exilée et chercheuse à l’université Paris 8. Si cette doctorante en sociologie du genre admet comprendre “que le comportement du PKK ait pu choquer les Syriens”, d’après elle, les explications sont à chercher dans son histoire et ses théories de l’action politique : “C’est un mouvement militaire. On se prépare en temps de paix et quand il y a une guerre on profite de la situation, et on essaye de prendre notre place. Ce n’est pas aussi étonnant pour nous que pour les Syriens, c’est déjà arrivé avec Komala [14] pendant la Révolution iranienne, mais aussi en Irak [15] ; ce n’est pas nouveau. Dans l’idée du PKK, l’intervention dans la guerre et la révolution, ça ne change pas grand chose. Ils ne cherchent pas une révolution nationale.” .

En outre, la chercheuse pointe la responsabilité d’une opposition syrienne qui, “imprégnée de nationalisme”, a fait “d’Assad et de l’Etat central leur unique objectif. Les petits groupes et les minorités n’étaient pas prioritaires pour eux, embraye-t-elle, se mettant ainsi à dos plusieurs minorités, dont les Kurdes, pour qui la chute de l’Etat n’était pas le plus intéressant”. Pour elle, ces stratégies illustrent ”deux visions différentes de l’émancipation”. “Pour les Kurdes de Syrie, il faudrait avoir une autonomie comme pour la Turquie. Mais ils étaient convaincus que s’ils continuaient avec la Révolution syrienne, ils allaient encore perdre leur place,” affirme-t-elle, avant d’être interrompue par les grenades des forces de l’ordre.

“Inter-sections révolutionnaires”. C’est à l’occasion de cette “journée de rencontre et de discussion à l’EHESS avec des militant.es syrien.nes, soudanais.es et Gilets Jaunes” que l’on retrouve Taha, l’un des co-organisateurs. Il nous explique que pour lui, comme pour de nombreux révolutionnaires syriens, la révolte constituait une possibilité unique de bâtir une nouvelle identité unifiante, basée sur la “citoyenneté syrienne” ; conséquence, selon lui, de la politique terriblement répressive du Régime qui, en récusant l’accès aux libertés politiques à l’extrême majorité de la population de la Syrie, “n’avait pas refusé la citoyenneté qu’aux Kurdes, mais à pratiquement tous les Syriens”. En multipliant les appels du pied aux minorités pour les inciter à rejoindre la révolte, les révolutionnaires avaient l’ambition d’effacer les frontières ethniques et confessionnelles ; sans les nier pour autant, mais en faisant passer la question de leurs droits spécifiques au second plan de cette nouvelle construction identitaire. C’est tout l’inverse du projet des identités du PYD, qui, basé sur un modèle multiethnique et multiconfessionnel, entend faire une place importante aux minorités, en les dotant de droit et de pouvoir. Des populations structurées non plus par un Etat et une identité nationale s’imposant à tous, mais par un système fédéral cimenté par une idéologie révolutionnaire dont la transmission serait garantie par le parti politique.

Où est passée la Révolution syrienne ?

Ces antagonismes politiques, quand ils ne sont pas tout simplement ignorés, restent souvent mal compris par les partisans français du Rojava. Pour Yassin El Hadj Saleh, penseur et révolutionnaire syrien de gauche, les marques de solidarité pour le Rojava sont problématiques, car elles ignorent presque systématiquement de considérer la question syrienne dans son ensemble. En guise d’exemple, le théoricien en exil relate l’expérience qu’il a vécue lors d’une conférence organisée à Berlin sur le thème “Après Raqqa : Rojava entre attaque et renouveau”. ’Les intervenants étaient deux Kurdes vivant en Europe, originaires de Turquie, et un modérateur allemand. Aucun des trois ne connaissait Raqqa, aucun n’était allé en Syrie ou à « Rojava » (…). Le public était principalement allemand et kurde. J’étais le seul Syrien, le seul Raqqawi et peut-être le seul « Rojavan », car ils n’avaient même pas invité de Kurdes syriens. » [16] En cantonnant les Exilés syriens au rôle de spectateurs ou de victimes, les organisateurs « étaient en train de rendre encore plus invisible, mon invisible cause », écrit-il alors. Il reste stupéfait face au fait que pour les participants occidentaux, il n’était “pas envisageable qu’[il] ait une cause et qu’elle ne soit pas alignée – ou qu’elle soit opposée – avec la cause qu’ils avaient choisi d’adopter ».

Mais où est finalement passée cette cause ? Si des militants tendent à négliger le point de vue politique des Révolutionnaires syriens, c’est bien que celle-ci a été étouffée par le bruit des bombes et la complexification du conflit. La “crise syrienne” demeure omniprésente en tant que catastrophe, mais au prix de la disparition de sa dimension révolutionnaire.

En effet, pour les rares appuis de la Révolution syrienne, leur faiblesse numérique tient tout d’abord au rôle des médias, qui, “en nous assommant avec un flot continu d’informations et d’images désinvesties” [17], ont ainsi contribué à dépolitiser l’insurrection. D’après Cécile Boex, maîtresse de conférence à l’EHESS, “la masse de vidéos”, publiées sur les réseaux sociaux ou dans les médias, a “fait écran” à une compréhension plus fine d’une des révoltes pourtant les plus documentées de l’histoire. Le manque d’indices de contextualisation de cette multitude d’objets, tout comme les arrivées progressives d’acteurs de plus en plus nombreux et divers, ont rendu difficile une compréhension à la fois globale et localisée des événements. En France, c’est une lecture de plus en plus géopolitique et généralisante qui s’est imposée pour parler d’un mouvement pourtant profondément hétérogène. Cartes, enjeux économiques et suspicion de complot ont peu à peu inondé les débats.

Contribuant volontairement à ces confusions, la propagande pro-Bachar a très tôt trouvé un relais dans les réseaux d’extrême droite. Fascinés par son rôle d’homme fort, rempart à l’islamisme et défenseur de la souveraineté du pays, beaucoup ont fini par le présenter, sans scrupules, comme le légitime “protecteur du peuple syrien” [18]. Un point de vue qui ne s’est pas arrêté à la droite, comme le rappelle dans sa “lettre à un camarade qui continue à justifier l’injustifiable” [19] Julien Salingue, professeur en science politique et membre du NPA. Il y fustige une position venant de la gauche qui en est venue à “expliquer qu’il ne fallait pas prendre de position claire et déterminée contre un massacre planifié et perpétré par le régime dictatorial de Bachar al-Assad et par ses alliés”.

Exemplaire de cette ambiguïté, le 14 mars 2018, Jean Luc Mélenchon n’hésite pas à qualifier dans un tweet de “Daesh de la goutta” (sic), les derniers rebelles subissant les bombardements de la Russie et du Régime. Un an plus tôt, c’était le président Poutine qui était décrit comme celui “qui va régler le problème” [20]. S’il a, depuis, nuancé ses propos, ceux-ci reflètent néanmoins l’attitude d’une partie de la gauche, qui, sous couvert d’anti-impérialisme et de suspicion d’ambition économique américaine, a développé un discours proche de la rhétorique pro-Bachar et pro-Poutine de l’extrême-droite. Leila Al-Shami, co-autrice d’un ouvrage de référence sur la révolution “Burning Country”, rappelle que ces idées sont aussi répandues parmi la gauche anglophone, et s’en désole : “Cette position, on ne s’attendait pas à la voir chez la gauche radicale. Ils oublient que si les intérêts occidentaux sont toujours une menace, aujourd’hui en Syrie, l’impérialisme se traduit de façon dévastatrice par le comportement des Iraniens et des Russes“, nous explique-t-elle après avoir présenté son ouvrage dans un petit village du limousin.

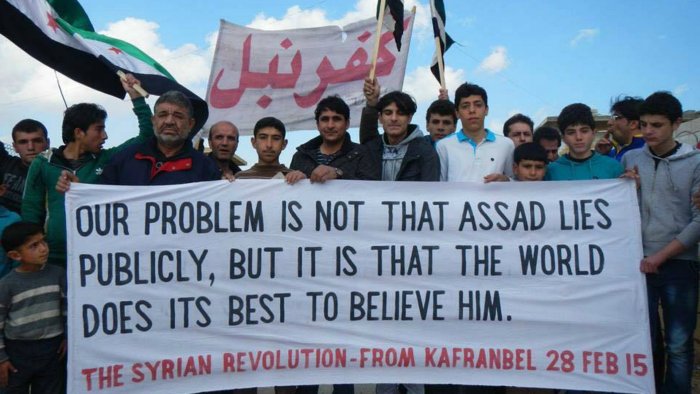

La peur d’un jihadisme venu frapper en plein coeur des pays occidentaux, et une défiance généralisée envers les médias ont permis à ces opinions de se propager considérablement, pour aboutir finalement à une remise en cause des crimes de la répression du Régime (coupable selon plusieurs sources de plus de 90% des morts chez les civils [21]) voire même, à celle de l’existence d’une révolte populaire en Syrie. Lucides, les habitants de la petite ville de Kafranbel ironisaient déjà en 2015 sur une banderole : “Notre problème n’est pas qu’Assad mente publiquement, mais que le monde fasse de son mieux pour le croire”.

Pour beaucoup de ces Syriens ayant vécu le soulèvement sur place et en exil, ce sont bien les stratégies de désinformation du Régime qui ont fait mouche. Dès les premières heures de la révolte, le dictateur et ses médias officiels se sont attachés à dépeindre les Révolutionnaires en “terroristes” et “islamistes”, et à le présenter comme le défenseur des minorités chrétiennes, kurdes ou druzes. En instrumentalisant les tensions, il est parvenu à amplifier la séparation entre Sunnites (70% de la population) et Alaouites (la confession du clan Assad au pouvoir depuis 1970). Ces derniers, toujours plus inquiets de leurs sort au fur et à mesure de la confessionnalisation du conflit, se retrouvèrent vite pris en otage par une politique misant sur le sentiment de persécution et de rancoeur de la population à leur égard.

Une peur qui était encore peu présente en 2011. Cette année-là, faisant écho aux Révolutions arabes, des milliers de manifestants descendaient pacifiquement dans la rue pour exiger “la chute du régime” de Bachar Al-Assad. La foule était alors unie au-delà des différences ethniques ou confessionnelles pour demander liberté, dignité et démocratie. Ainsi, des slogans comme « Azadî ! » – signifiant liberté en kurde -, ou encore « l’honorable Saleh al Ali ! » – en référence à un révolutionnaire alaouite des années 1920 -, furent scandés partout en Syrie, quelles que soient les origines et les confessions. [22]

Monzer al-sallal se rappelle cette période : “Nous avions l’habitude de rire de la propagande du régime à propos des gangs salafistes et des émirats islamiques. Puis le régime a créé les conditions pour que cela devienne réalité.” [23] Summum de la realpolitik assadienne, le Régime syrien réalisa sa propre prophétie en libérant lui-même, et de ses propres prisons, plus de 1500 islamistes expérimentés [24]. Plusieurs d’entre eux, alors affiliés à Al-Qaida, furent à l’initiative des brigades ayant eu un rôle décisif dans l’islamisation de la révolte, la plus connue restant Jabaht al-Nosra.

Ces milices islamistes ont su tirer profit de la militarisation du conflit. Si pendant plus d’un an, les manifestants syriens sont descendus dans la rue en hurlant le même slogan que les Algériens aujourd’hui – “Silmiyeh” (pacifiste) -, les forces de sécurité leur ont répondu, dès les premiers jours, par des tirs à balles réelles et par un déferlement de violence de la part des milices paramilitaires, les shabihah. Pour protéger les manifestations et les territoires libérés, une partie des révolutionnaires formèrent l’ASL, une agrégation de brigades. Sans appui conséquent de l’Occident, une partie de ces brigades se tourna progressivement vers des réseaux islamistes (étatiques comme transnationaux) qui, dès le début de la révolte se sont mis en branle, pour offrir un soutien efficace et immédiat mais conditionné à des signes d’ islamisation.

Ce passage de la révolte à la guerre constitua une étape charnière, y compris du côté des perceptions extérieures. Alors que des milliers de révolutionnaires furent contraints de s’exiler, l’arrivée massive de djihadistes étrangers acheva de donner au conflit une apparence profondément confessionnelle. Dans le monde entier, on se refusa alors à soutenir ceux qui n’apparaissaient plus comme des “révolutionnaires”, mais comme des islamistes, semblables à ceux qui posent les bombes dans nos centres villes.

Les milieux radicaux ne firent pas exception. Au même moment, la découverte d’un Rojava laïc, résistant à l’offensive de Daesh et défendant des valeurs proches de celles des militants apparut comme “une lueur d’espoir” au milieu de la tourmente. Alexandre, que l’on retrouve à Marseille, le concède à regret : “C’est difficile de comprendre ce qu’il se passe là-bas, c’est un bourbier, on comprend mal qui a les armes, qui bombarde, qui sont les djihadistes, qui ne l’est pas ?…” Il poursuit par une image douteuse, mais parlante : “ Quand tu regardes un match de foot, c’est plus facile de t’intéresser quand tu supportes une équipe. Là c’est pareil, c’est plus facile de s’informer quand on a un parti pris. A côté, les Kurdes ont une idéologie.” Un constat qu’on retrouve chez beaucoup de partisans du Rojava, y compris parmi ceux qui ont soutenu auparavant la révolte syrienne. Bien rares sont ceux à avoir continué à suivre ses déboires et à la soutenir

Après avoir découvert une lutte plus intelligible au Rojava, la Révolution syrienne est devenue une sorte d’angle mort pour de nombreux militants. Pour François Burgat, directeur de recherche au CNRS et directeur de IFPO de Damas jusqu’à 2012, “ Il est apparu que la révolution populaire initiale « cachait deux autres mobilisations, celle des Kurdes et celle des djihadistes, aux objectifs et aux modes d’action bien différents. (…) il est certain que le régime s’en est servi pour amener la grande révolution populaire dans l’impasse où elle se trouve [25]”.

Aujourd’hui, Idleb constitue la dernière poche de résistance de la rébellion. S’y côtoient des forces islamistes et les derniers révolutionnaires civils à ne pas avoir fui le pays. Après 8 ans, la situation est catastrophique : des centaines de milliers de morts et de disparus, des millions de déplacés, et un mouvement civil battu en brèche par des groupes armés ayant effacé toutes revendications populaires.

La mémoire des vaincus

Si cette faillite de la révolte a conduit à un large désintérêt de la gauche radicale, d’autres continuent malgré tout à la défendre : “Il nous a semblé important qu’outre l’indifférence, les trahisons et la défaite, la révolte syrienne ne souffre pas de surcroît que l’on vienne cracher sur ses cadavres.” [26] Ce cri de désespoir des blogueurs d’En Route rappelle que, jusqu’à aujourd’hui, quelques rares voix – les principales étant celles du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), du journal CQFD ou encore de l’hebdomadaire lundi matin – tentent encore de se faire entendre.

Malgré un aveu d’impuissance, les auteurs de l’ouvrage Sur la révolution Syrienne, composé d’entretiens sur la révolte, tentent de dessiner des pistes pour continuer un soutien depuis la France : “A une époque où aucune force sociale internationaliste et autonome vis-à-vis des Etats n’existe, nous n’avons pas d’idée miraculeuse pour agir en leur faveur, tout au plus pensons nous que rien de positif ne peut être attendu des gouvernements occidentaux.” Ils ajoutent : “Ce qui reste à la portée d’un français, d’un européen, aujourd’hui, c’est de s’informer sur la réalité syrienne, ce qu’y font les puissances étrangères et les djihadistes (parfois venus de chez nous) ; se mettre en lien avec [eux] dans nos pays et les encourager à s’exprimer publiquement sur leur combat [27]”

Plus récemment, la traduction du livre de Leila Al-Shami et Robin Kasssab-Keteb, Burning Country, défend cette ambition. Les traducteurs, qui se présentent dans leur préface comme ”des ami.e.s de la révolution syrienne”, tentent de pallier au traitement médiatique, mais aussi au manque d’intérêt des réseaux militants : “Face à l’effacement programmé de la séquence révolutionnaire en Syrie, reste le sentiment – partagé par beaucoup d’exilés syriens dont nous avons croisé le chemin – que ni la guerre totale menée par Bachar, ni la dépolitisation active menée par l’actualité occidentale, ni même le révisionnisme d’une partie de la gauche anti-impérialiste et de ses alliés de circonstance d’extrême droite, n’auront raison du feu qui a pris dans les profondeurs”, écrivent-t-ils ainsi dans la préface de l’édition française.

A écouter les quelques personnes qui continuent à s’intéresser à la révolution syrienne, la rencontre avec des insurgés exilés fut souvent décisive. ”Nous nous sommes intéressés à la Syrie par des Syriens qu’on a pu rencontrer ici ou grâce à certains qui avaient été rencontrés là-bas par des amis qui avaient été en Syrie”, explique Marc*, l’un des traducteurs de l’ouvrage ; des rencontres qui l’amènent à découvrir une révolution qui, d’après les termes de cet homme d’une quarantaine d’année, vivant lui-même dans une petite ville du centre de la France, accueillant plusieurs exilés, “mérite l’admiration”.

Un intérêt qu’il souhaiterait contagieux. Depuis le début du printemps, il a réalisé près d’une dizaine de présentations de l’ouvrage en compagnie de la co-autrice Leila-Al-Shami et de plusieurs membres du collectif de traduction. Lors de l’une d’entre elles, à Paris, c’est Lyvia*, la jeune femme qui l’accompagne, qui prend la parole : “S’intéresser à la révolution syrienne et à ses échecs est nécessaire au même titre que pour la Commune, malgré son écrasement par les Versaillais, ou que la Révolution espagnole, pourtant battue par le stalinisme et Franco.” C’est à ces fins que cette professeure de FLE, venue de Marseille, rappelle à chaque discussion publique au sujet de la Syrie la phrase que Omar Aziz, anarchiste syrien, influenceur des conseils locaux, prononça quelques jours avant son arrestation et sa mort en détention : “Nous avons fait mieux que la Commune de Paris qui a résisté 70 jours. Cela fait un an et demi et nous tenons toujours.”

Pour les auteurs de l’ouvrage Sur la révolution syrienne, la révolte reste une expérience exceptionnelle. Ils y décrivent un “élan collectif pour la démocratie directe” [28], traduit par la création de ce que l’on a appelé les “conseils locaux”. L’extension de la révolte à l’ensemble du pays, les désertions massives dans l’appareil militaire, tout comme la prise d’armes des insurgés, conduiront en 2012 à la libération de près de deux-tiers du territoire du contrôle de Bachar-Al-Assad. Les comités de coordination – des réseaux de confiance et de connaissance particulièrement actifs dans les débuts du soulèvement – se transforment alors en “conseils locaux”, des conseils révolutionnaires, qui commencent à administrer, indépendamment de l’État, quartiers et villes libérées. Ils tentent d’assurer l’approvisionnement, l’aide humanitaire et les besoins de première nécessité : eau, électricité, éducation, santé etc. En se mettant en réseaux pour renforcer entraide et partage d’expériences, ces conseils initient alors une révolution à la fois locale, régionale et nationale. De conseils, où les membres étaient désignés par des élections libres, ou choisis au sein des comités, jusqu’à d’autres, influencés par les Frères musulmans ou supprimés par des brigades djihadistes, formes et fortunes de ces expériences ont varié d’une localité à une autre, tout comme les défis auxquels ils ont dû faire face.

C’est bien la disparition de l’Etat dans ces territoires, et les réponses locales que les habitants ont apportées, qui passionnent des acteurs faisant de l’auto-organisation un idéal révolutionnaire. Les traducteurs de Burning Country y voient un moment où s’est dessiné « la possibilité, par endroits et pour un temps, d’un soulèvement populaire sans parti dominant, qui trouve par la voie de l’expérimentation les formes qui lui assurent sa longévité. Formes où se révèle une capacité inattendue des communautés locales à prendre en main leur propre organisation, leur autonomie matérielle, politique et militaire dans un contexte de retrait transitoire de l’Etat ».

D’autres vont plus loin encore, et tentent de faire dialoguer le surgissement de “la révolte des Gilets jaunes ” avec la Révolution syrienne. En banlieue parisienne, une conférence de Gilets jaunes se tient sur le sujet. Dans une description de l’événement, on affirme vouloir “essayer de tirer des enseignements dans les échecs et dans les succès du soulèvement. Que ce soit du point de vue de l’organisation concrète de la révolte, de ses menaces internes ou encore des techniques du pouvoir pour la déstabiliser. Des circulations révolutionnaires pour nourrir notre propre mouvement”, écrit-on. A la fin de la soirée, une franco-syrienne prend la parole et pointe du doigt des parallèles dans les méthodes de contre-révolution : “En Syrie, le régime a utilisé trois registres essentiels : la division, le mensonge et la répression. Bien sûr, on a fait mille fois pire en Syrie, mais ici, le pouvoir a utilisé les mêmes registres pour répondre à la colère : instrumentalisation de la présence de fascistes et de leurs actes ; mensonges d’Etat de Castaner ; mains arrachées et manifestants éborgnés”

A l’initiative de la soirée, Camille, ce jeune militant avec qui l’on discute sur un rond-point francilien, s’empresse de nous préciser que son intention n’était pas de “comparer ces situations”, mais simplement d’essayer de comprendre les dynamiques des révoltes populaires. Parce que lorsque l’on voit le mouvement des Gilets jaunes, et à côté, la faiblesse des organisations politiques ici, on se dit qu’en France, on est plus proche d’un soulèvement à la syrienne, hétérogène et sans idéologie hégémonique, que d’une révolution menée par un parti révolutionnaire à la kurde” ; “Sans les armes à priori”, finit-il par ajouter, avant de retourner distribuer des tracts appelant à se rendre à l’assemblée des assemblées de Saint-Nazaire.

Pour Camille, comme pour les autres sympathisants de la Révolution syrienne, c’est bien le caractère auto-émancipateur et populaire du mouvement qui est mis en valeur ; “auto-émancipateur” au sens que cette révolte n’aura pas été guidée par une organisation politique, et qu’elle donna lieu à des expériences protéiformes d’auto-organisation locale, qui fut le fruit non pas d’une idéologie préexistante mais plutôt celui d’un gigantesque mouvement “d’appropriation de la politique et du débat” [29]. Une lecture de la révolution, qui, si elle permet de révéler les apports et les réussites des insurgés, tend parfois à négliger les raisons internes de la défaite de cette révolution, ou celles de la réussite des forces préexistantes à la révolte, comme les organisations djihadistes ou encore le PKK.

Essayer la révolution au XXIe siècle

En définitive, la Syrie a été le théâtre d’une révolution aux multiples facettes, au sein de laquelle se sont déployées deux formes de mouvements révolutionnaires. Les désaccords entre Révolutionnaires kurdes et syriens, de même que l’intérêt qu’ils suscitent en France ne doivent rien au hasard : elles marquent différentes façons d’essayer la révolution.

Deux modèles révolutionnaires s’opposent ici : d’un côté, le soulèvement syrien, une révolution populaire non-préparée, a permis la politisation d’une part innombrable d’une population qui, jusque-là, n’avait pas accès aux questions d’organisation sociale et politique dans son pays mais a abouti à l’hégémonie militaire de groupes armés islamistes, ainsi qu’à la défaite face au Régime de Bachar Al-Assad. De l’autre, la Révolution du Rojava constitue un cas de lutte révolutionnaire orchestrée par un parti, le PKK, fort d’une expérience de près de 40 années. Ce dernier est parvenu à stimuler les imaginaires politiques libertaires et post-modernes, par ses tentatives novatrices et son reniement de l’Etat-nation. Néanmoins, il peine à convaincre que la kurdicité ne figure pas au centre de son projet et puise toujours sa force dans des stratégies issues du léninisme et des luttes de libération du XXe siècle. Pris en étau entre une Turquie va-en-guerre et un Régime syrien qui exige sa reddition, son avenir reste incertain.

Les atouts d’un acteur préparé et lisible comme le PKK-PYD lui ont permis de s’imposer dans une situation aussi complexe que le conflit syrien. Pour autant, ses succès n’autorisent pas à effacer les tentatives, certes défaites, de révolutionnaires syriens rendus vulnérables par l’absence de ressources préalables mais aussi de soutien.

A l’heure des Gilets jaunes, les enseignements de ces expériences révolutionnaires récentes ont parfois influencé les comportements et perceptions de ceux et celles qui souhaitent voir advenir une révolution en France. “J’ai bien cru que les Gilets jaunes sonnaient le début de la révolution. On s’est trompé, mais on y a cru.” Le sentiment que Camille se rappelle avoir éprouvé au lendemain d’un 1er décembre insurrectionnel est loin d’être cantonné aux milieux radicaux. Des barricades enflammées dans les beaux quartiers parisiens, plusieurs préfectures attaquées, des ronds-points occupés dans tout le pays, et un refus total de médiation, ont exacerbé les espoirs de subversion de l’ordre établi. Le 16 mars 2019, sur les Champs-Elysées s’élevait une immense clameur : “Révolution, Révolution, Révolution ”, reprenait unanimement la foule jaune.

Comme souvent, la révolte a connu son lot de comparaisons. Elle s’est dotée de nombreuses références historiques, telles que la Révolution de 1789, la Commune de Paris, ou encore, Mai 68. Invitée au “club des Gilets jaunes de Montreuil”, l’historienne de la Révolution française Sophie Wahnich a insisté sur deux usages importants de l’histoire révolutionnaire : “ Des gens ont cherché à être libres, et ils ont réussi, parfois, à avancer vers la liberté. C’est utile d’être en lien avec tous ces monuments révolutionnaires, pour se donner du courage.” Cela permet aussi, poursuit-elle, de tenter “d’adopter une intelligence de situation. Non pas en plaquant les contextes, mais en essayant de comprendre des dynamiques.” Au-delà de l’histoire française, les circulations avec le Moyen Orient, bien que minoritaires et souvent cantonnées aux milieux radicaux, nous rappellent avec force que, malgré les revers, et malgré des contre-révolutions tentant par tous les moyens d’effacer leurs promesses, les révolutions des dix dernières années ne sont pas françaises, ni même occidentales, mais bien tunisiennes, libyennes, syriennes, égyptiennes, kurdes, burkinabé et aujourd’hui soudanaise ou algérienne.

Lucas Amilcar

Amilcaar@riseup.net

Merci à toutes les personnes qui ont répondu à mes questions et à celles qui ont contribué à l’écriture d’un article, qui, si il est signé d’un seul nom, reste bel est bien un écrit collectif.

[1] “Indifférence, trahisation et Défaite… . puis vint le crachat, mise au point sur la situation dans la Ghouta et sur la rébellion syrienne”, par le blog En Route, le 12 mars 2018 dans Lundimatin #137

[2] Publication de la page Facebook “Pavé Brûlant”, le 28 mars 2019

[3] “Ces revenants du Rojava qui inquiètent les services de renseignements” MatthieuSuc et Jacques Massey Médiapart, 1er septembre 2019

[4] Voir la page facebook : “Initiative pour un confédéralisme démocratique”

[5] Sur les évolutions du PKK et son histoire voir l’article de Mathieu Léonard : “Le Kurdistan, nouvelle utopie”, numéro 4 de la Revue du crieur

[6] Une théorie née au début des années 1970 sous la plume de l’anarchiste états-unien Murray Bookchin, voir : “Pour un municipalisme libertaire”, Murray Bookchin, Atelier de création libertaire, 2003–2018. www.atelierdecreationlibertaire.com/

[7] Les évolutions du PKK se sont concrétisées en Turquie entre 2000 et 2014 (prise de mairie, association, assemblées de quartiers, coopératives de femmes etc.), avant que l’armée turque ne mette brusquement fin au processus par une offensive sanglante en 2014-2015.

[8] Voir CQFD “Gilets Jaunes : Commercy ouvrent la voie du municipalisme” Janvier °172

ou encore l’appel : “Solidarité des gilets jaunes de Commercy avec la révolution au Rojava”, répondant à une vidéo de soutien en provenance du Rojava cette fois-ci : “Message de solidarité des habitants de Rojava aux Gilets jaunes en France”

[9] BANCE, Pierre, Un autre futur pour le Kurdistan ? Municipalisme libertaire et confédéralisme démocratique, Éditions Noir et Rouge, 2017.

[10] Par exemple : “Le point d’explosion de l’idéologie au Kurdistan” VP et GEH , 3 mai 2018 sur le site de Solitudes intangibles ou encore “Lettre à des amis Rojavistes” 16 mai 2016 sur Paris-luttes.info

[11] Entretien de L., exilée kurde syrienne, avec En Route : “Les Révolutionnaires n’ont pas eu d’autre choix que de s’armer”, le 28 février 2018, Lundimatin #135

[12] Tejel, Jordi. « Les paradoxes du printemps kurde en Syrie », Politique étrangère, vol. eté, no. 2, 2014, p. 51-61 : “Le pacte non écrit entre Damas et le PYD fut confirmé par Qadri Jamil, vice-Premier ministre syrien, dans un entretien publié par Rûdaw, disponible sur : <rudaw.net/english/interview/21082013>”

[13] Baczko Adam, Dorronsoro Gilles et Quesnay Arthur, “Syrie. Anatomie d’une Guerre civile”, CNRS éditions, 2016, p. 208.

[14] Komala est un parti révolutionnaire kurde iranien qui a participé à l’Insurrection iranienne de 1979 contre le Shah et qui, dans ce contexte, est parvenu à prendre le contrôle de plusieurs villes. Il mènera par la suite une intense guérilla contre le régime islamique.

[15] C’est à l’occasion des deux Guerres du Golfe, en Irak, que le Kurdistan irakien a progressivement obtenu son autonomie.

[16] article en arabe et en anglais : “A critique of solidarity” , par Yassin El Hadj Saleh 16 juin 2018 sur Al Jumuriya ; www.aljumhuriya.net

[17] Introduction du collectif de traducteur de Burning country

[18] Comme par exemple les publications (supprimées depuis) de membres du groupe néo-faciste Bastion Social ou Les Zouaves Paris, posant aux côtés de photo de Bachar Al-Assad, avec le sous-titre “Soutien au Peuple Syrien”

[19] Massacres à Alep : lettre à un « camarade » qui s’obstine à justifier l’injustifiable par Julien Salingue le 15 décembre 2016 sur son blog resisteralairdutemps.blogspot.com

[20] Lors de l’émission “On n’est pas couché”, le 20 février 2016 sur France 2

[21] Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), mais aussi le Réseau syrien des Droits de l’Homme (SNHR)

[22] Burgat, François, et al. « 13. La puissance politique des slogans de la révolution », François Burgat éd., Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013). La Découverte, 2013

[23] cité dans Burning Country, Au coeur de la révolution syrienne, Leila Al-Shami et Robin Kasssab-Keteb, traduit en français aux éditions l’Échappée, mars 2019,

[24] Baczko Adam, Dorronsoro Gilles et Quesnay Arthur, Syrie. Anatomie d’une Guerre civile, CNRS éditions, 2016

[25] Entretien accordé au journal Le Monde, publié le 21 octobre 2016

[26] “Indifférence, trahisation et Défaite… . puis vint le crachat, mise au point sur la situation dans la Ghouta et sur la rébellion syrienne”, par En Route, le 12 mars 2018 dans Lundimatin #137

[27] Sur la Révolution syrienne, -Témoignage, entretiens, analyses-, 2017 édition de La Lenteur, introduction p.23

[28] ibid p.20

[29] Yassin el Hadj “La question syrienne”, traduit chez acte sud p.155